SEOと将棋とキーボードが好きです。

Twitterなどで情報交換等できればと思います。ぜひ界隈の方フォローよろしくお願いします( ✌︎'ω')✌︎

さて。

Webサイトを運営するとなると導入必須のGoogleAnalytics。

サイトの分析をする上で非常に重要なツールですね。

僕が運営している「起業tv」も自社商材LPも当ブログも全てGoogleAnalyticsを導入しています。

今回はGoogleAnalyticsの中でも、勘違いしている人が多そうな「平均ページ滞在時間」に関するお話です。

「平均ページ滞在時間」とは?理解できていますか?

「平均ページ滞在時間」とは、全ユーザーのページ滞在時間の合計を、全体のPV数で割った時間です。

サイトを訪れるユーザーが自身のブログやメディアに平均してどれくらい滞在しているのかという指標になります。

Google側は「平均ページ滞在時間」等Google Analyticsの情報をランキングシグナル(順位付けの要因)にしていることを否定していますが、メディアがユーザーにとって有益なものになっているかどうかの指標になることは間違いでしょう。

この「平均ページ滞在時間」にはよく勘違いが起きるポイントがあります。

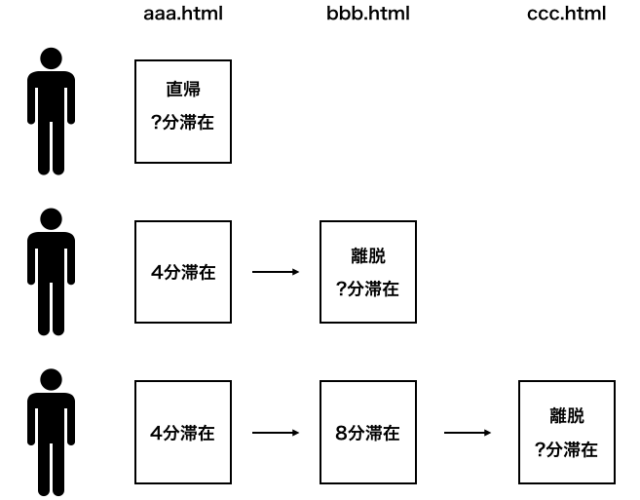

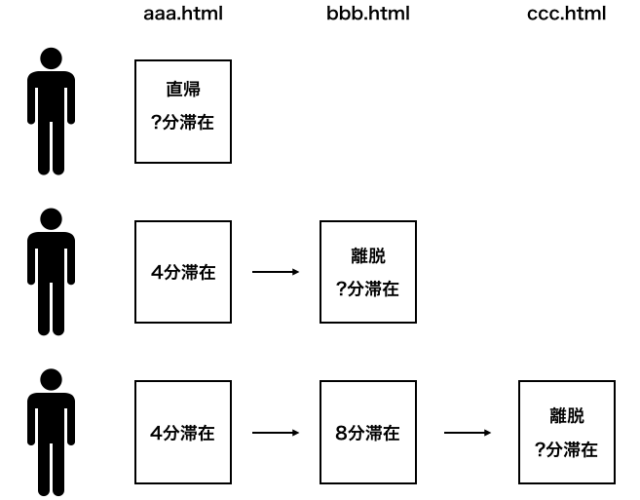

なぜならば、ページ滞在時間は特定のページが表示された時刻の差を使用しているからです。

このように「平均ページ滞在時間」は最終ヒットの時間は算出上無視されているのです。

「平均ページ滞在時間」は長ければいいとは限らない

では、「平均ページ滞在時間」は長ければ長いほどいいのでしょうか?

結論は長ければいいとは限らないです。

「平均ページ滞在時間」が長いとそれだけユーザーが記事を読んでいると想像できますが、あまりにも長すぎるとユーザーがよく理解していない可能性もあるのです。

またサイト内で迷っている可能性もあり、一口に「平均ページ滞在時間が長いので、ユーザーにとって有益な情報を提供できているメディアです」とは言えません。

例えば、単語の意味だけ知りたい場合、「平均ページ滞在時間」が短い方がユーザーの満足を得ている可能性が高いでしょう。

この場合で「平均ページ滞在時間」が長いということは、ユーザーが読んで意味を理解できず納得できていないかもしれません。

全てはユーザー目線で記事作成

「平均ページ滞在時間」はユーザーが熟読した度合いを知るために参考になる数値です。

しかし、その時間は長ければ長いほどいいとは限りません。

したがって、その数値が適切かどうかということを常に気を遣いましょう。

常に考えなければいけないのは、ユーザーが自分の記事で問題を解決できるかということです。